2012년 '이미지넷' 대회서

젠슨 황, AI發 혁신 확신

수익도 수요도 불확실했지만

"더이상 게이밍 회사 아니다"

회사 미래 걸고 R&D 올인

2022년 챗GPT 세상 나오자

GPU 수요에 유일하게 대응

"당분간 독주체제 이어질 것"

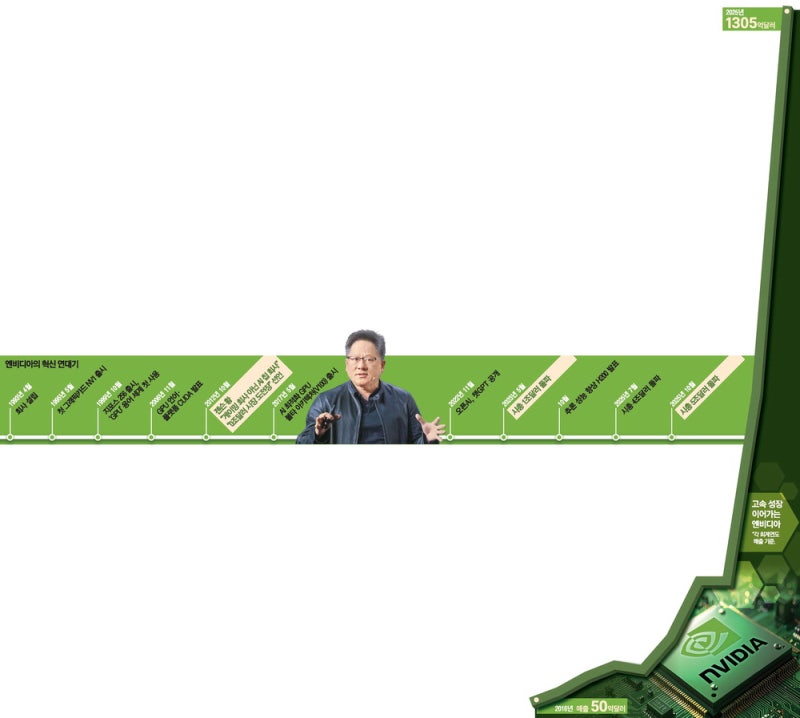

엔비디아가 역사상 최초로 시가총액 5조달러를 돌파한 배경에는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 비전과 불확실한 상황에서도 투자를 멈추지 않은 결단력이 있었다.

황 CEO는 2012년 전 세계 최대 이미지 인식 경진대회인 '이미지넷'을 계기로 인공지능(AI)이 세상을 바꿀 것이라 확신했고 연구개발(R&D)에 모든 역량을 쏟았다. 이 결단이 그래픽처리장치(GPU)를 '게임용 칩'에서 'AI의 엔진'으로 진화시키며 오늘의 엔비디아를 만들어냈다.

2012년 AI의 역사는 완전히 새 국면에 들어섰다. 이미지넷에 등장한 한 AI 모델이 기존 패러다임을 통째로 바꿨기 때문이다. 제프리 힌턴 교수와 일리야 수츠케버(오픈AI 공동창업자) 캐나다 토론토대 연구진이 개발한 '알렉스넷'은 사람이 일일이 윤곽선이나 색상 같은 특징을 지정하던 전통적인 기계학습 방식을 버렸다. 그 대신 AI가 이미지 수백만 장을 스스로 학습하며 패턴을 인식하는 '심층 신경망(딥러닝)' 구조를 도입했다.

수츠케버는 알렉스넷에 게임용 GPU를 사용했다. GPU는 원래 3D 그래픽 처리를 위해 수천 개 연산을 동시에 수행하도록 설계된 병렬 컴퓨팅 칩이다. 그는 아마존에서 GPU 2개를 구입해 알렉스넷을 학습시켰고 그 결과 학습 속도와 정확도가 비약적으로 향상된다는 것을 확인했다. 중앙처리장치(CPU)가 순차적 연산에 특화됐다면 GPU의 병렬 구조는 딥러닝이 바라는 연산 요구 조건과 정확히 맞아떨어졌던 것이다.

이 사건은 '딥러닝 혁명'의 기폭제가 됐다. AI 연구의 중심이 딥러닝으로 옮겨갔고 GPU는 AI 연구의 필수품으로 자리 잡기 시작했다. 그러나 당시 엔비디아 내부에서도 이 변화를 확신한 사람은 많지 않았다. 엔비디아의 한 개발자는 "황 CEO조차 이러한 보고를 처음엔 믿지 않았다"며 "딥러닝이라는 개념이 생소하던 시절이었던 만큼 어쩌면 당연한 반응이었다"고 말했다. 하지만 AI 학계를 중심으로 GPU 수요가 늘고 연구 현장의 목소리를 들은 뒤 황 CEO는 생각을 바꿨다. 그는 과거 인터뷰에서 "새로운 기술이 지난 30년의 컴퓨터 비전 연구를 뛰어넘는다면 한 걸음 물러서서 왜 그런지 물어야 했다"며 "이것이 확장 가능한지, 중요한 일인지에 관한 질문을 끊임없이 던졌다"고 회고했다. 이 과정에서 황 CEO는 딥러닝을 '보편적으로 사고하는 기계'라고 정의하고 GPU를 단순한 그래픽칩이 아닌 인간 학습을 모사하는 두뇌형 컴퓨터로 바라보기 시작했다. 2012년 황 CEO는 직원들에게 "우리는 더 이상 게이밍 회사가 아니라 AI 컴퓨팅 회사"라고 이메일을 보냈고 GPU를 AI 데이터센터의 칩으로 전환하는 작업에 착수했다. 당시 AI 칩 시장을 황 CEO는 '0조달러 시장'이라고 표현했다. 아직 시장은 없지만 열리기만 한다면 수조 달러 가치를 지녔다고 판단했기 때문이다. 수익도, 수요도 불확실했지만 황 CEO는 여기에 회사의 미래를 걸었다.

이는 황 CEO가 강조하는 '미래 성공 조기 지표(EIOFS)'와도 맞물린다. 황 CEO는 "진정한 핵심성과지표(KPI)는 미래의 긍정적인 결과를 빠르게 예측할 수 있어야 한다"며 "이런 지표는 회사가 올바른 방향으로 가고 있다는 신호를 제공한다"고 강조했다. 그는 이처럼 단기적인 성과보다는 미래에 큰 영향력을 미칠 수 있는 일에 투자해왔다.

엔비디아의 쿠다(CUDA) 개발이 대표적이다. 2000년대 중반에도 학계에서는 금융 모델링이나 컴퓨터 시뮬레이션 등에 GPU를 사용하곤 했다. 당시 연구자들은 자신들이 개발한 알고리즘을 GPU에서 쉽게 실행할 수 있는 언어가 필요하다고 요청했고, 황 CEO는 시장조차 없던 CUDA 개발 프로젝트를 승인했다. 그렇게 2006년 출시된 CUDA는 현재 AI 산업의 표준 플랫폼으로 자리 잡았다.

AI 회사로 선회한 엔비디아는 2013년 12월 테슬라에 제공할 칩을 개발한 데 이어 2017년 AI 연산에 최적화된 GPU '볼타'를 내놓으며 시장을 개척해나갔다. 그리고 2022년 오픈AI의 챗GPT가 세상을 뒤흔들었을 때 폭증하는 GPU 수요에 대응할 수 있던 기업은 전 세계에서 엔비디아뿐이었다. 인텔, AMD, 구글 등 그 어떤 기업도 AI 시대의 도래와 AI 칩 시장을 예측하지 못했다.

조대곤 연세대 경영대학 교수는 "EIOFS와 같이 미래를 예측하려 노력하고 단기적 성과를 좇지 않는 것은 일반적인 기업이 따라 하기 어려운 행동"이라며 "엔비디아의 성공 요인을 1~2개로 설명할 수 없겠지만, 황 CEO의 미래를 내다본 과감한 결단력과 장기적인 투자는 분명 지금의 성공에 큰 영향을 미쳤다"고 설명했다.

조 교수는 이어 "경쟁 기업들이 나타나고 있지만 현재 상황을 보면 엔비디아의 독주가 당분간 이어질 수밖에 없다"고 강조했다.

[실리콘밸리 원호섭 특파원]

젠슨 황, AI發 혁신 확신

수익도 수요도 불확실했지만

"더이상 게이밍 회사 아니다"

회사 미래 걸고 R&D 올인

2022년 챗GPT 세상 나오자

GPU 수요에 유일하게 대응

"당분간 독주체제 이어질 것"

엔비디아가 역사상 최초로 시가총액 5조달러를 돌파한 배경에는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 비전과 불확실한 상황에서도 투자를 멈추지 않은 결단력이 있었다.

황 CEO는 2012년 전 세계 최대 이미지 인식 경진대회인 '이미지넷'을 계기로 인공지능(AI)이 세상을 바꿀 것이라 확신했고 연구개발(R&D)에 모든 역량을 쏟았다. 이 결단이 그래픽처리장치(GPU)를 '게임용 칩'에서 'AI의 엔진'으로 진화시키며 오늘의 엔비디아를 만들어냈다.

2012년 AI의 역사는 완전히 새 국면에 들어섰다. 이미지넷에 등장한 한 AI 모델이 기존 패러다임을 통째로 바꿨기 때문이다. 제프리 힌턴 교수와 일리야 수츠케버(오픈AI 공동창업자) 캐나다 토론토대 연구진이 개발한 '알렉스넷'은 사람이 일일이 윤곽선이나 색상 같은 특징을 지정하던 전통적인 기계학습 방식을 버렸다. 그 대신 AI가 이미지 수백만 장을 스스로 학습하며 패턴을 인식하는 '심층 신경망(딥러닝)' 구조를 도입했다.

수츠케버는 알렉스넷에 게임용 GPU를 사용했다. GPU는 원래 3D 그래픽 처리를 위해 수천 개 연산을 동시에 수행하도록 설계된 병렬 컴퓨팅 칩이다. 그는 아마존에서 GPU 2개를 구입해 알렉스넷을 학습시켰고 그 결과 학습 속도와 정확도가 비약적으로 향상된다는 것을 확인했다. 중앙처리장치(CPU)가 순차적 연산에 특화됐다면 GPU의 병렬 구조는 딥러닝이 바라는 연산 요구 조건과 정확히 맞아떨어졌던 것이다.

이 사건은 '딥러닝 혁명'의 기폭제가 됐다. AI 연구의 중심이 딥러닝으로 옮겨갔고 GPU는 AI 연구의 필수품으로 자리 잡기 시작했다. 그러나 당시 엔비디아 내부에서도 이 변화를 확신한 사람은 많지 않았다. 엔비디아의 한 개발자는 "황 CEO조차 이러한 보고를 처음엔 믿지 않았다"며 "딥러닝이라는 개념이 생소하던 시절이었던 만큼 어쩌면 당연한 반응이었다"고 말했다. 하지만 AI 학계를 중심으로 GPU 수요가 늘고 연구 현장의 목소리를 들은 뒤 황 CEO는 생각을 바꿨다. 그는 과거 인터뷰에서 "새로운 기술이 지난 30년의 컴퓨터 비전 연구를 뛰어넘는다면 한 걸음 물러서서 왜 그런지 물어야 했다"며 "이것이 확장 가능한지, 중요한 일인지에 관한 질문을 끊임없이 던졌다"고 회고했다. 이 과정에서 황 CEO는 딥러닝을 '보편적으로 사고하는 기계'라고 정의하고 GPU를 단순한 그래픽칩이 아닌 인간 학습을 모사하는 두뇌형 컴퓨터로 바라보기 시작했다. 2012년 황 CEO는 직원들에게 "우리는 더 이상 게이밍 회사가 아니라 AI 컴퓨팅 회사"라고 이메일을 보냈고 GPU를 AI 데이터센터의 칩으로 전환하는 작업에 착수했다. 당시 AI 칩 시장을 황 CEO는 '0조달러 시장'이라고 표현했다. 아직 시장은 없지만 열리기만 한다면 수조 달러 가치를 지녔다고 판단했기 때문이다. 수익도, 수요도 불확실했지만 황 CEO는 여기에 회사의 미래를 걸었다.

이는 황 CEO가 강조하는 '미래 성공 조기 지표(EIOFS)'와도 맞물린다. 황 CEO는 "진정한 핵심성과지표(KPI)는 미래의 긍정적인 결과를 빠르게 예측할 수 있어야 한다"며 "이런 지표는 회사가 올바른 방향으로 가고 있다는 신호를 제공한다"고 강조했다. 그는 이처럼 단기적인 성과보다는 미래에 큰 영향력을 미칠 수 있는 일에 투자해왔다.

엔비디아의 쿠다(CUDA) 개발이 대표적이다. 2000년대 중반에도 학계에서는 금융 모델링이나 컴퓨터 시뮬레이션 등에 GPU를 사용하곤 했다. 당시 연구자들은 자신들이 개발한 알고리즘을 GPU에서 쉽게 실행할 수 있는 언어가 필요하다고 요청했고, 황 CEO는 시장조차 없던 CUDA 개발 프로젝트를 승인했다. 그렇게 2006년 출시된 CUDA는 현재 AI 산업의 표준 플랫폼으로 자리 잡았다.

AI 회사로 선회한 엔비디아는 2013년 12월 테슬라에 제공할 칩을 개발한 데 이어 2017년 AI 연산에 최적화된 GPU '볼타'를 내놓으며 시장을 개척해나갔다. 그리고 2022년 오픈AI의 챗GPT가 세상을 뒤흔들었을 때 폭증하는 GPU 수요에 대응할 수 있던 기업은 전 세계에서 엔비디아뿐이었다. 인텔, AMD, 구글 등 그 어떤 기업도 AI 시대의 도래와 AI 칩 시장을 예측하지 못했다.

조대곤 연세대 경영대학 교수는 "EIOFS와 같이 미래를 예측하려 노력하고 단기적 성과를 좇지 않는 것은 일반적인 기업이 따라 하기 어려운 행동"이라며 "엔비디아의 성공 요인을 1~2개로 설명할 수 없겠지만, 황 CEO의 미래를 내다본 과감한 결단력과 장기적인 투자는 분명 지금의 성공에 큰 영향을 미쳤다"고 설명했다.

조 교수는 이어 "경쟁 기업들이 나타나고 있지만 현재 상황을 보면 엔비디아의 독주가 당분간 이어질 수밖에 없다"고 강조했다.

[실리콘밸리 원호섭 특파원]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.