- 서울대 채종철 교수팀 참여 국제공동연구진 성과

- 지상망원경 동시 가동해 용자리 EK별 공조관측 수행

- 코로나질량방출 다중온도 플라스마로 구성증거 확보

- 지상망원경 동시 가동해 용자리 EK별 공조관측 수행

- 코로나질량방출 다중온도 플라스마로 구성증거 확보

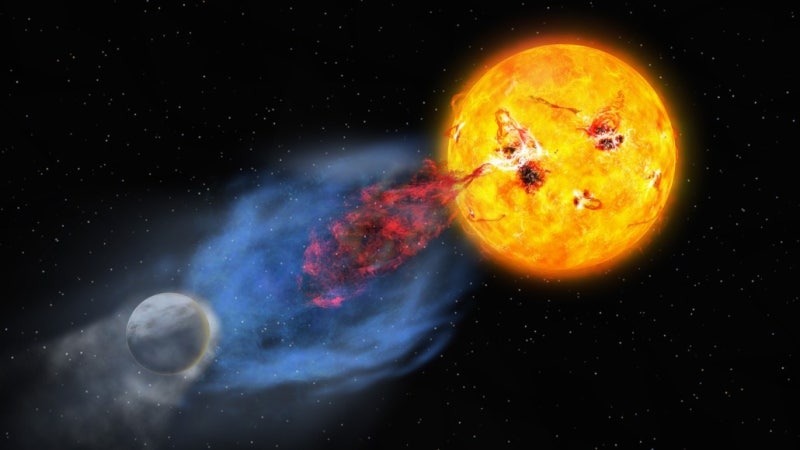

| 용자리 EK별에서 관측된 항성폭풍. 파란색 부분은 초속 300-500 km로 분출되는 10만 K 온도 플라스마를, 붉은색 부분은 초속 70 km로 분출되는 1만 K 온도의 플라스마를 나타낸다. 별의 주변에 지구와 같은 행성이 있다면, 항성폭풍에 의해 행성의 자기권과 대기권이 손실될 수 있다. [일본 국립천문대 제공] |

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과거 태양폭풍은 매우 강하고 빈번, 지구상의 생명체 서식 환경에 막대한 영향을 줬다는 사실을 입증한 연구결과가 발표됐다.

태양폭풍은 태양에서 폭발적으로 밝아지는 플레어, 그리고 플레어와 연관되어 행성간 공간으로 방출되는 거대한 플라스마 덩어리인 코로나질량방출을 아울러 이르는 현상이다. 태양폭풍은 지구의 고층대기와 자기권에 영향을 미쳐, 우주기상 현상을 지배하고 있다.

그런데 과거 태양폭풍은 지금보다 훨씬 강했을 것이며, 훨씬 자주 일어나, 지구 대기를 벗겨 내고, 강력한 우주방사선을 생산함으로써, 지구상 생물체의 서식 환경에 매우 위협적인 요소로 작용했을 것으로 보인다. 하지만 과거 태양 활동을 관측이나 실험으로 알아내기란 거의 불가능하다.

과학자들이 대안으로 찾아낸 것은 과거 태양과 비슷한 외계 항성을 관측하는 것이다. 용자리 EK별은 태양의 나이가 1억 년보다 어렸을 때의 모습과 매우 비슷한 항성이다. 과학자들은 이 별을 지상에서 관측하여 코로나질량방출의 단서를 찾아내는 데 성공했다. 하지만 예상과 달리, 이 별에서 분출 속도가 충분히 빠른 경우는 드물어서, 강력한 코로나질량방출이 정말 자주 일어나는지 의구심이 생기게 됐다.

서울대학교 물리천문학부 채종철 교수팀이 참여한 국제 공동연구팀은 허블우주망원경과 한국과 일본의 지상망원경을 동시에 가동하여 용자리 EK별의 공조 관측을 수행했다. 서울대학교 연구팀은 한국천문연구원이 운영하는 보현산천문대의 고분산에셸분광기를 사용하여 가시광 분광 관측을 수행했다.

이 공조 관측으로부터 국제 연구팀은 용자리 EK별에서 코로나질량방출이 다중 온도 플라스마로 구성되었다는 관측적 증거를 세계 최초로 확보했다. 연구팀은 허블우주망원경의 자외선 분광기로부터 온도가 10 만 K인 따뜻한 플라스마가 초속 300에서 500 킬로미터로 방출되는 순간을 포착했으며, 이로부터 10분 후 보현산천문대 고분산분광기로부터 온도가 1만 K인 차가운 플라스마가 초속 70 킬로미터로 지속적으로 방출되었음을 확인했다.

| 채종철 서울대학교 물리천문학부 교수.[서울대 제공] |

따뜻한 플라스마는 차가운 플라스마보다 훨씬 많은 에너지를 실어 나르고 있었다. 이는 차가운 플라스마 관측으로만 추정하는 것보다, 이 별에서 훨씬 강한 항성폭풍이 더 자주 일어나고 있음을 의미하며, 이로부터 태양에서도 과거에는 강력한 태양폭풍이 빈번하게 일어났을 것으로 추정할 수 있다.

채종철 교수는 “초기의 젊은 태양에서 발생하는 강력하고 빈번한 태양폭풍은 초기 지구의 자기권과 대기를 벗겨 내고, 다량의 우주방사선을 생산해 냄으로써 지구상 생명체 출현과 서식 환경에 영향을 미쳤을 것”이라고 말했다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.